Lucio Stefani: "Meine Messer sehen die Welt"

Messerschmied Lucio Stefanis Liebling ist eine kleine gescheckte Katze, die farblich perfekt zu seinem Handwerk passt: schwarz wie Kohle, rot wie Eisen und weiß wie Glut – eine Schmiedekatze. Er hat in seinem Anwesen in der toskanischen Maremma auch zwei Hunde, die beim gröbsten Gehämmer gelassen in der Werkstatt herumliegen, fünf Hühner im Garten hinterm Haus und eine Kröte im Brunnen vor der Schmiede, die, wenn er den Wasserhahn aufdreht, aus ihrer Röhre schaut und sich mit einem Finger den Kopf kraulen lässt.

Die Menagerie zeugt von Stefanis Nonchalance, Humor und Bodenständigkeit. Der 53-Jährige sieht gar nicht wie ein Mann aus, der an Esse und Amboss hantiert: weder Pranken noch Mordsschultern, eher mittelgroß, Geheimratsecken in den dunklen Locken, ein lustiges Gesicht. Kein Lederschurz, sondern Jeans und T-Shirt. In seiner Freizeit spielt er in einer Jazzband Saxofon und Mundharmonika. Dennoch ist Lucio Stefani aus Montemerano bei Grosseto einer von Italiens brillantesten Kunstschmieden. „Ich habe nichts von der Welt gesehen“, sagt er, „aber meine Messer sehen die Welt.“ Er schmiedet Werkzeuge für Küchenchefs in Tokio, Singapur, Paris, Sankt Petersburg und New York, für das Spitzenrestaurant der Brüder Alajmo in Padua, für Massimo Botturas legendäre „Osteria Francescana“ in Modena, aber auch für die unprätentiöse Trattoria seines Nachbarn Tiziano Giovanni, der mit Stefanis Stahl das köstliche Fleischgebirge der bistecca fiorentina teilt, des toskanischen T-Bone-Steaks.

Kein Fehl

Wer ein Stefani-Messer kaufen will, muss eigentlich nach Montemerano kommen, in das mittelalterliche Städtchen auf einem Hügel mit schmalen Gassen, steinernen Fassaden und einer Kirche aus dem zwölften Jahrhundert. Die Idee eines Geschäftspartners, in einer größeren Stadt einen Showroom zu eröffnen, hat Stefani verworfen. Wer sollte da Auskunft geben – ein der Schmiedekunst unkundiger Verkäufer? „Wenn Sie zu einem berühmten Chirurgen gehen, wollen Sie auch nicht von der Dame an der Rezeption operiert werden, eh?!“ Und so parken im Lauf des einen Tages, an dem Lucio Stefani ein großes Küchenmesser schmiedet und wetzt, allerlei Wagen unter den Pinien am Tor. Ein Bauer kommt und bittet, seinen Zaun zu reparieren; eine Dame mit großer Sonnenbrille lässt sich wegschicken, weil das Eisen geschmiedet werden muss, solange es heiß ist. Auch einer der Swarovski-Erben ist hier schon ausgestiegen, hat mit der Optikerlupe die Messer geprüft und keinen Fehl gefunden. Der blinde Tenor Andrea Bocelli hat den Damaszenerschliff der bestellten Klinge ertastet und war begeistert.

Einen Showroom gibt es in Stefanis Werkstatt bis heute nicht. Am Kamin hängt ein Bild der heiligen Barbara, die ihren Palmwedel über Berg- und Feuerwehrleute, Pyrotechniker, Glockengießer und Schmiede hält. Himmlischer Schutz ist hier willkommen, auch nach 40 Jahren im Umgang mit dem 1200 Grad heißen Koksfeuer in der Esse und dem „Kollegen“ Schmiedehammer, einer Maschine, die mit 400 Kilo auf das glühende Eisen herunterkracht.

„Maestro“

Stefanis Vater und Großvater waren Dorfschmiede. Er selbst begann seine Lehre mit 13, und manchmal, so sagt er, fühle er sich, als tippe ihm jemand aus dem Jenseits auf die Schulter und weise ihn zurecht: Was machst du denn da? So hast du das bei mir nicht gelernt! Japanische Gäste hingegen, die ihm bei der Arbeit zuschauten, verbeugten sich vor ihm und nannten ihn „Maestro“. Breites Grinsen. Wem wird der Meister seine Kunst weitergeben? Ein Lehrling ist nicht in Sicht. Es habe Anfragen gegeben, sagt er, aber als die Kandidaten merkten, wie viel sie lernen und sich mühen sollten, hätten sie verzichtet: „Sie schwitzen lieber im Fitnessstudio als bei der Arbeit.“

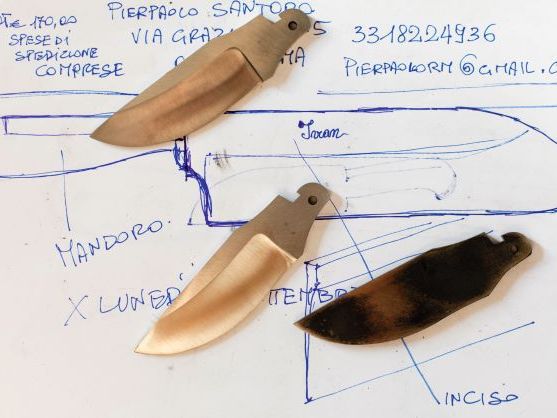

Von der Zeichnung zur Klinge

Metamorphose nach Augenmaß

Ein Tag, an dem Lucio Stefani ein Messer fertigt, beginnt morgens um zehn mit einem speckseitendicken Metallbarren in der Glut und endet abends um sieben mit einer schimmernden Klinge an einem handschmeichelnden Horngriff. Die Metamorphose vollzieht er nach Augenmaß, zugleich hoch konzentriert und scheinbar lässig. Schmieden hat nicht nur mit Kraft und Geschick, sondern auch mit Chemie zu tun, mit der Verminderung des Kohlenstoffgehalts im Eisen durch wiederholtes Erhitzen, Hämmern, Formen und Eintauchen – Tempern – in Öl, bis das Metall seine Sprödigkeit verloren hat, zugleich hart und elastisch geworden ist. „Im Grunde ist es wie bei der Pasta“, sagt Stefani, während er das Werkstück zurück in die Esse schiebt: „Nudelteig muss auch immer wieder ausgerollt und zusammengeschlagen werden, bis er die richtige Konsistenz hat.“

Peilen über den Messerrücken

Genau diese Konsistenz ist in dem kohlenstoffreichen Schrott versteckt, den er im Hof vor der Werkstatt gestapelt hat: Eimer voll rostiger Hufeisen, Metalltüren, Geländer, Harken, Trossen, Pfannen, Ketten, ein Ofen, eine Schwimmbadleiter, das Untergestell einer Nähmaschine – alles Rohmaterial. Das Werkstück auf seinem Amboss hat inzwischen das Aussehen einer mörderischen Machete angenommen, stumpf, schwarz und ungeschlacht. Freihändig zeichnet Stefani die Form der Klinge darauf und schneidet sie wie Hartkäse mit dem Plasmaschneider aus, schlägt mit dem spitzen Hammer den geschmolzenen wulstigen Rand ab. Ein Peilen über den Messerrücken. Alles gerade? Dann taucht er das Stück mit langer Zange in eine Tonne voll Öl: rußiges Auflodern. Der Zaungast lernt, dass der Teig, äh, das Metall, nun bereit ist, wieder erhitzt und geformt zu werden, ohne zu zerbrechen. Am Ende steht das Schleifen – „aber nein, wir sind noch immer auf hoher See, noch lange nicht fertig“.

Das Messer steckt im Eisenbarren

Während John Coltrane im Hintergrund sanft sein Saxofon bläst und die Hunde auf dem Ziegelboden – „Freunde des soften Jazz, wie ich“ – ein Ohr heben, wetzt, schärft und poliert Lucio Stefani seine Klinge an rasenden, Funken sprühenden Scheiben, schneidet ein Heft zurecht, wählt aus den Hirschgeweihen, die sich in der Werkstattecke unter einem ausgestopften Dachs und dem Bildnis von Padre Pio türmen, eine passende Stange, sägt, bohrt und passt ein, schleift und poliert den Griff, bis er geschmeidig glänzt „wie ein Babypopo“. Die Klinge aus ihrem Schutzverband wickeln, signieren, fertig – elegant, schön und scharf. Ein Original. Und welcher Preis wird fällig? „Ein Tag Arbeit und 300 Euro.“ Er sei „artista e artigiano“, sagt Stefani, Künstler und Handwerker. Als solcher schließe er sich den Worten Michelangelos an, der sich gültig über den Prozess des Herausarbeitens eines Kunstwerks aus dem Material geäußert habe: Für den Bildhauer stecke die Statue bereits im Stein; es gelte lediglich, das Überflüssige herunterzumetzen. Für ihn, Lucio Stefani, stecke das Messer im Eisenbarren, in der ausrangierten Blattfeder eines Lastwagens, der Spitze eines rostigen alten Pickels.