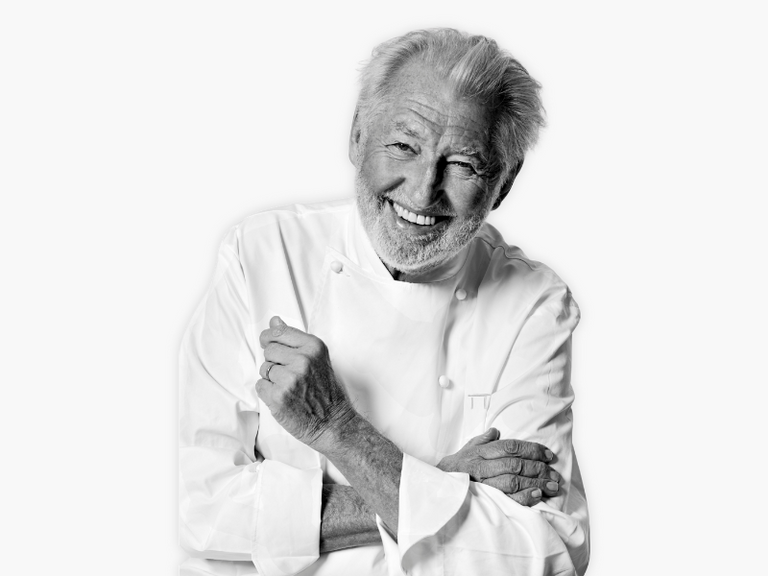

Eckart Witzigmann im Interview

Eckart Witzigmann, Jahrgang 1941, wuchs in Bad Gastein auf. Sein Vater war ein erfolgreicher Schneidermeister. Die Kochlehre absolvierte „E.W.“ im Hotel Straubinger in seinem Heimatort. Das Glück war mit ihm: Ab 15. Februar 1964 durfte er im Elsass in der „Auberge de l’Ill“ bei Paul Haeberlin mitarbeiten! Die nächsten Stationen: „Operakällaren“, Stockholm; „Café Royal“, London; „Villa Lorraine“, Brüssel; dann bei Paul Bocuse, den Brüdern Troisgros und bei Roger Vergé. In den „Jockey Club“ in Washington D.C. kam er endlich als Küchenchef. Dort warb ihn der Bauunter- nehmer Fritz Eichbauer ab, der in München ein Restaurant namens „Tantris“ für Gourmets wie ihn selbst plante. Ende 1971 war Eröffnung, 1973 gab’s gleich den ersten Michelin-Stern, 1974 schon den zweiten. Eine Sensation. Der Stolz Münchens!

1978 machte sich Witzigmann am Maximiliansplatz 5 selbstständig mit der „Aubergine“, wo bereits im Folgejahr der dritte Stern kam. 1994, nach 16 Jahren Höchstleistung, schloss das Restaurant. „Der Chef“ wandte sich fortan neuen Projekten zu, u. a. dem Restaurant „Ca’s Puers“ auf Mallorca sowie – seit nun über 20 Jahren – dem „Ikarus“ im Hangar-7 in Salzburg. Deutschland hat heute so viele Spitzenköche wie noch nie. Auch Witzigmanns Schüler haben längst neue Generationen von Könnern ausgebildet. Ein großes Erbe.

Von der Kindheit bis ins „Tantris“

DER FEINSCHMECKER: Herr Witzigmann, erinnern Sie sich gern an Ihre kulinarische Kindheit?

Eckart Witzigmann: Oh ja! Meine Mutti war eine gute Köchin, sie konnte aus den einfachsten Zutaten etwas Besonderes zaubern. Zum Beispiel Spiegelei mit Spinat. Dafür würde ich heute noch meilenweit laufen.

Was haben Sie persönlich als Mensch in der Küche von Paul Haeberlin im Elsass, Ihrem ersten Arbeitgeber, gelernt?

Monsieur Paul habe ich geradezu verehrt – wie einen Vater. Tja, was ich von ihm hätte lernen können? Mehr Ruhe, mehr Gelassenheit… Er war eine Seele von Mensch, hat höchstens ein missbilligendes „Hm hm hm“ gemurmelt, wo andere geschimpft hätten. Großzügig war er, hat mir sogar das Heiligtum, den Ordner mit seinen Rezepten, mit aufs Zimmer gegeben. Obwohl er sich denken konnte, dass ich mir daraus vieles abschreiben würde. Damals haben die großen Chefs ihre Rezepte nämlich noch streng geheim gehalten, das war ja lange vor dem Internet.

Sie sagten später mal: „Die Franzosen kochen auch nicht besser als wir, die haben bloß die besseren Gäste.“

Und so war es ja auch!

Sie hätten es im „Tantris“ auch noch zum dritten Michelin-Stern gebracht, verließen es aber 1978 trotzdem, um sich lieber am Maximiliansplatz 5 mit der „Aubergine“ selbstständig zu machen.

Das „Tantris“ hatte 120 Plätze, mittags und vor allem abends immer sehr gut besucht. In der „Aubergine“ hatte ich nur 45 Plätze. Das hat mir mehr Spielraum gelassen, mich weiter auf Neues zu konzentrieren, meinen persönlichen Stil zu schärfen.

Und die wirtschaftliche Verantwortung?

Da kann ich nur sagen: Wem als selbstständiger Gastronom eine wirtschaftlich erfolgreiche Spitzenküche gelingt, dem gelingt ein Wunder: die Quadratur des Kreises.

Heute wird in Ihrem Metier vielerorts auf den guten Ton geachtet. Welche Beschimpfung galt zu Ihrer Zeit noch als lässliche Sünde?

„Bist deppert oder was?!“

Was einen großen Koch ausmacht

Es heißt, Sie hätten im Zorn auch mal mit Kasserollen geworfen.

Nein! Nein! Das ist ein leider immer wieder gern kolportiertes Märchen.

Mancher Neuling im „Aubergine“- Team hatte anfangs das Gefühl, trotz guter Ausbildung dann bei Ihnen noch mal bei null anzufangen. Wie kam das?

Zu dieser Zeit ging es mir nicht darum, eine Brigade zu bauen und Menüs zu entwickeln – die größte Aufgabe war Ende der 1970er immer noch, die passenden Produkte zu bekommen und später dann nebenbei auch endlich Produzenten in Deutschland zu finden und sie für unsere spezifischen Bedürfnisse „heranzuziehen“. Ich musste also Hard- und Software gleichzeitig entwickeln. Es war damals alles neu, nicht nur für die Gäste, auch für die Mitarbeiter.

Otto Geisel, Freund und Hotelier, hat mal über Sie gesagt: „Dieses Sich-nicht-vorstellen-Können, dass man selbst ein Großer ist.“

Mich haben immer viele Selbstzweifel begleitet, ich habe mich nie für einzigartig gehalten, auch nicht, als ich vom Gault-Millau-Guide zum „Jahrhundertkoch“ gekürt wurde. Ich wollte nur jeden Tag als Koch besser werden, war ehrgeizig und diszipliniert und habe mir selbst den größten Druck gemacht – für meine Mitmenschen oft sehr anstrengend.

Sie haben manchem Ihrer Köche ins Stammbuch geschrieben: „Gut kochen allein reicht nicht, um ein ganz Großer zu werden.“ Woran erkennt man denn als Chef, ob einer der Neuzugänge in der Küche Talent hat oder nicht?

Na ja, es gibt vergeudete Talente und schlamperte Genies. Die immer wieder gern erzählte Fabel vom schlampigen Genie, das ohne Ausbildung seine Gäste in Verzückung bringt, klingt zwar märchenhaft gut – so einer ist mir allerdings noch nie begegnet. Für Köche ist die Qualität der Ausbildung besonders wichtig. Man erkennt Talent aber nicht nur am sicheren Handwerk. In der Champions League braucht es auch Kreativität, Fantasie. Das muss dann in die Tat umgesetzt werden. Wichtig ist: Was macht der Einzelne aus seinem Talent? Bringt er seine Kräfte auf den Boden? Oder hebt er ab? Und eine gute Portion Bescheidenheit kann auch nicht schaden. Dazu Mut, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und große Liebe zum Detail. Sie können als Koch aus jedem hochwertigen Produkt eine Sensation hervorlocken, wenn Sie sich Mühe geben. Ein großer Kollege hat übrigens mal gesagt: Man kann bis zum dritten Michelin-Stern alles lernen. Nur eines lässt sich nicht lernen oder üben: Das Gefühl für das richtige Salzen! Das ist nämlich angeboren. Nichts ist schlimmer als ein versalzenes Gericht.

Sie waren im Team der „Aubergine“ bekannt, vielleicht auch gefürchtet für Ihre „Überraschungsmenüs“: Ihre Köche wussten meist nicht im Voraus, was Sie mittags kochen wollten und was es abends geben sollte. Ihre Ansagen und die dafür nötigen Einkäufe kamen buchstäblich à la minute über Ihre Mitarbeiter, auch die im Service, dann musste alles zack, zack gehen. Welche Vorteile hatte das in Ihren Augen?

Erstens ruhte sich dann keiner auf dem Erwartbaren aus. Und zweitens – noch wichtiger – musste ich jeden Morgen erst mal herausfinden, welche Produkte in Spitzenqualität wo und wann und in welcher Menge zu haben waren. Zwei tolle Enten nützten mir nichts, zwanzig oder dreißig aber schon. Außerdem: Vieles musste damals noch aus Frankreich importiert werden, durch den Zoll kommen und so weiter.

Zukunft der Spitzenküche

Was sagen Sie jungen Menschen, die Koch oder Köchin werden möchten?

Seht zu, dass ihr herumkommt, Reisen bildet! Lasst andere Kulturen, andere Küchen und ihre interessanten Zutaten auf euch wirken. So einen Erfahrungsschatz kann euch kein Internet ersetzen.

Was glauben Sie: Wohin wird sich die Topgastronomie künftig in Deutschland entwickeln?

Ich bin überzeugt davon, dass sich vor allem europäische und asiatische Küchen immer weiter zusammentun, verschmelzen werden zu einer kosmopolitischen Mischkultur einerseits. Und andererseits glaube ich auch, dass sich noch mehr Köche der Spitzenklasse wieder auf die traditionelle Hochküche – natürlich in geschickt modernisierter Form – besinnen werden.

Und woher kommt dann diese Rückbesinnung auf die Klassik?

Aus den Küchen der meisten Toprestaurants kommen heute fast nur noch perfekt angerichtete, imponierende Teller, die der Service an den Tisch trägt und den Gästen dann jedes Detail erklärt. Solche Teller sind oft unglaublich vielteilig, extrem fingerfertig und mit erstaunlicher Technik hergestellt. Aber mitunter kaum noch verständlich. Diese Art, Essen zu präsentieren, kann auch sehr ermüden. Außerdem degradiert man auf diese Weise gerade gut ausgebildete Serviceleute zu „Tellertaxis“. So verlernen die besten Mitarbeiter im Service eben mit der Zeit wertvolle Fertigkeiten wie filetieren, tranchieren und vorlegen, Dinge, die einfach zu einem kompetenten, eleganten Service gehören.

Was schlagen Sie also vor?

Halten Sie mich für altmodisch, aber ich vermisse die Gerichte zum Reinlöffeln, wie ich immer sage, also zu einem klaren Thema mit weniger verspieltem Drum und Dran, sodass die Exzellenz der Zutaten auch deutlich schmeckbar und mit optimaler Temperatur erlebbar ist. Also zum Beispiel nach der Brust noch die Keule – statt sieben, acht, neun Gänge in Mikroportionen.

Sie wurden oft mit einem Satz zitiert, den Sie vor vielen Jahren gesagt haben: „Nicht ich bin der Star, sondern das Produkt.“

Ach Gott, nicht das schon wieder, das ist schon so abgegriffen. Es stimmt ja, aber heute ergänze ich das ausdrücklich um den Produzenten, also um die Person, die das Produkt züchtet, fängt, jagt, anbaut oder bis zur perfekten Reife pflegt. Kulinarischer Luxus ist da, wo der Küchenchef die Produzenten und kleinen Lieferanten seiner Zutaten persönlich kennt. Denn: ohne Top-Produkte keine Spitzenküche.

Frankreich oder Italien: Welche Küche hat für Sie die Nase vorn?

Beruflich komme ich aus der französischen Hochküche, und die hat immer noch Weltniveau. Die italienische Küche, wie man sie heute kennt, ist da auf den ersten Blick viel einfacher, hat nichts Elitäres, es ist eine Küche des Volkes, vor allem aus der Armut entstanden. Und wie viele Großmütter und Köche haben aus einfachsten Zutaten Herrliches zustande gebracht! Dazu die Lebensfreude der Italiener, der Wein, die Bekömmlichkeit der mediterranen Produkte – also heute ist diese Küche mein persönlicher Favorit.

Was tut Ihnen im Rückblick auf Ihre Jahre als Chef am meisten leid?

Mit Sicherheit würde ich mein privates Leben nicht mehr ganz und gar dem Beruf unterordnen, ich würde vielmehr versuchen, beides in eine funktionierende Balance zu bringen.

Was macht Sie heute froh?

Dass ich seit zwei Jahrzehnten noch immer Patron im „Ikarus“ im Hangar-7 in Salzburg sein darf, diesem dynamischen Restaurant mit dem weltweit einzigen – und einzigartigen! – weltumspannenden Gastkoch-Konzept: So erlebe ich noch jede Strömung, jeden Trend, jede Veränderung in der Spitzenküche, jedes herausragende Talent am Herd – ich habe dort sicher weit über 200 herausragende Kollegen und ihre jeweilige Küche kennengelernt. Es bleibt spannend! Außerdem freut es mich wahnsinnig, wie viele begabte und hervorragend ausgebildete Köche und Köchinnen heute überall in Deutschland am Werk sind. Da ist über die Jahrzehnte richtig etwas ins Rollen gekommen. Großartig!