Essen & Politik

Essen und Politik? In Deutschland denken da viele bis heute vor allem an Menschen, die zum Fototermin mit tapferem Lächeln in Bratwurstsemmeln und Fischbrötchen beißen – das Maximum an öffentlichem Genuss in einer Republik, in der demonstrative Bescheidenheit seit Adenauers Zeiten fast schon zur Staatsräson gehört. Volksvertreter, die bei Tisch aus der Reihe tanzen, so die gängige Befürchtung, haben die Wahl zwischen zwei Vorwürfen: Prasserei und Lächerlichkeit. Im besten Fall polarisieren die Essensentscheidungen. Wie der Saumagen, den Helmut Kohl einst Staatsgästen im Deidesheimer Hof servieren ließ. Oder der Ketchup, den Donald Trump sich gern zum durchgebratenen Steak bringen lässt. Doch was ist eigentlich dran an diesen Berührungsängsten? Ein Jubiläumsheft, das sich um 50 Jahre deutsche Gourmandise dreht, ist ein guter Anlass, dieser Frage nachzugehen. Wo es so etwas wie das deutsche Küchenwunder gab, muss sich doch auch die Einstellung zum Genuss gewandelt haben. Wie also steht es um die kulinarische Paranoia der deutschen Politik? Ist sie am Ende nur ein Vorurteil? Schon die Blitzanalyse des letzten Bundestagswahl- kampfs mit seinen vielen Essensterminen – dazu gleich mehr – legt die ernüchternde Prognose nahe: Die Paranoia lebt. Und um das gängige Muster zu verdeutlichen, muss man kurz ein paar Jahre zurückspringen. Am besten steigt man ein mit Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler und inzwischen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, der sich im Frühjahr 2016 fast schon exemplarisch in Widersprüche verstrickte. Wie andere bayerische Landtagsabgeordnete war Aiwanger damals zu Besuch auf Schloss Elmau, das Luxushotel richtete den G7-Gipfel aus, und es ging darum, sich von der Planung des Treffens ein Bild zu machen. Bemerkenswert war dann, wie Aiwanger auf die spitzfindige Frage reagierte, warum man dafür im Hotel habe essen müssen (zum Vorzugspreis von 15 Euro): Ach, es habe ihm eh nicht so geschmeckt, sagte der Freie-Wähler-Chef abwiegelnd. Er habe „nur ein paar asiatische Häppchen gegessen, Rindsbraten wäre mir lieber gewesen“. Instinktiv hatte Aiwanger sich auf das bewährte Rezept besonnen: Auch beim Essen darf sich der deutsche Volksvertreter nie von seinem Volk entfernen, er setzt sich immer zu ihm an den Tisch.

Tatsächlich ist das Dilemma ja nachvollziehbar. In der Politik geht es ständig ums Essen, ob um durchweichte Käsebrötchen auf der Fraktionssitzung oder um das Lachsfrühstück mit Lobbyisten im Berlin Capital Club, ob ums Schaulaufen im Café Einstein, das Hintergrundgespräch beim Kreuzberger Lieblingsitaliener, ums bayerische Bierzelt oder das Staatsbankett mit Royals. Nicht dabei sein, geht nicht. Also bleibt immer die Angst, Fehler zu machen. Denn kaum irgendwo wurde die Politik in der Vergangenheit so gern und gründlich missverstanden wie beim Essen.

Food-Fotos mit verheerender Wirkung

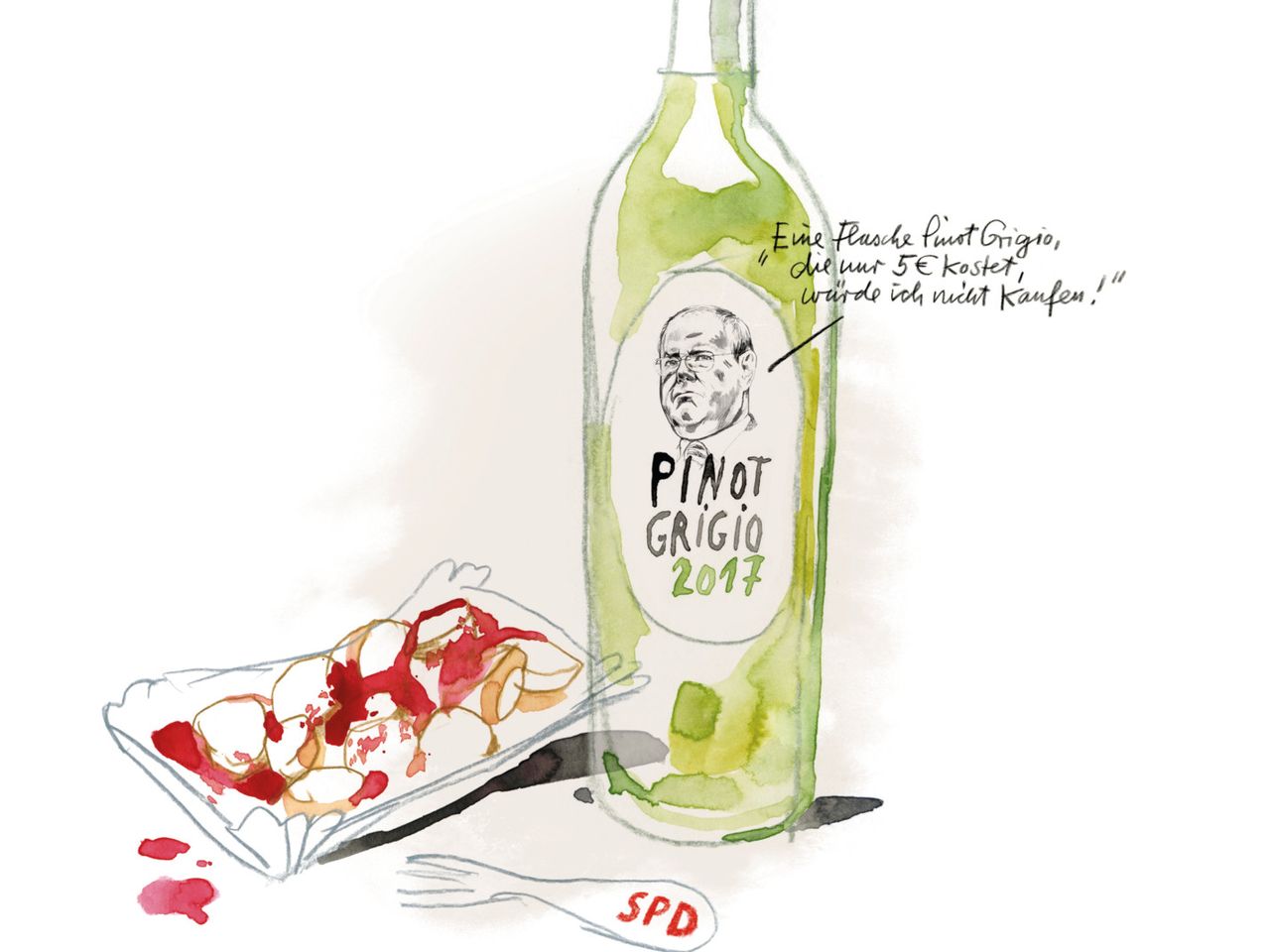

Schon bei der Einordnung genussverdächtiger Genossen in die sogenannte Toskana-Fraktion vor 30 Jahren lautete der etwas neidische Vorwurf: Sieh an, erst kommt das Fressen (mutmaßlich Bistecca fiorentina zu Rosso di Montalcino), dann die Doppelmoral. Und welch verheerende Symbolik Foodfotos entwickeln können, musste zum Beispiel Sahra Wagenknecht schon vor fast 20 Jahren lernen. Weil damals Bilder auftauchten, die die damalige Vize-Chefin der Linken in Straßburg mit Hummer und Schaumweinglas zeigten, wurde Wagenknecht in der Presse lange mit Attributen wie „Champagner-Linke“ oder „Luxus-Leninistin“ belegt. Ähnlich ärgerlich lief es für die Grünen im Bundestagswahlkampf 2013: Als die Partei vorschlug, in den Betriebskantinen einen Veggie-Day einzuführen, kursierten schnell Fotos von Claudia Roth, wie sie Fleisch von einem Dönerspieß säbelt. Am fatalsten aber wirkte vier Jahre später der unvergessene Satz von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück: „Eine Flasche Pinot Grigio, die nur fünf Euro kostet, würde ich nicht kaufen“, geäußert bei einer Debatte um die Erhöhung des Kindergeldes im Wahlkampf von 2017.

Natürlich hatte Steinbrück es nicht überheblich gemeint, doch Snobismus-Verdacht kommt in Berlin fast einem Todesurteil gleich. Die Häme füllte damals Seiten. Über Monate. Perdu das schöne Currywurst- und Flaschbier-Image, das sich vor allem die Schröder-Genossen durch fleißiges Schlangestehen bei „Konnopke’s Imbiss“ über Jahre erarbeitet hatten. Noch 2012 hatte man beim Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen mit dem Slogan gepunktet: „Currywurst ist SPD“. Doch dieses Bild hat seit Steinbrück einen Riss.

Politiker im „Burger-Dialog“

Kulinarische Fehltritte der Vergangenheit wirken bis heute abschreckend. Entsprechend bodenständig fiel der Speiseplan des kurzen Winterwahlkampfs aus. Dort warf man sich seinem mutmaßlich wenig genuss- verwöhnten Volk bis zur Selbstverleugnung entgegen: Robert Habeck etwa besuchte seine Wähler – Erzieherinnen, Landwirte, Rentnerinnen – mit einem Kamerateam an deren Küchentisch, nur bei Wasser und Kaffee, schließlich ging es um demonstrativ intensives Zuhören. Friedrich Merz wiederum lud Markus Söder zum Weißwurstfrühstück ins Sauerland. Mit 1300 Gästen, das Paar Würste mit Senf und Brezel gab es für zehn Euro. Die Wurst als ewiger Wahlkampfschlager, Retour- kutsche und Machtdemonstration. Mit herzlichen Grüßen nach München und Wolfratshausen, wo einst Edmund Stoiber beim Weißwurstfrühstück Angela Merkel die Kanzlerkandidatur entrissen hatte. Über die Essensvorlieben von Friedrich Merz ist wenig bekannt. Aber es scheint, er nutze das Thema, um das lästige Image vom abgehobenen Blackrock-Manager mit Pilotenschein abzustreifen. So ließ sich Merz am eigenen Schreibtisch mit einem Burger fotografieren, die McDonald’s-Pappe sorgsam davor drapiert. Essen sei immer politisch, kommentierte der Spiegel und resümierte: „Wer in Deutschland Wahlkampf macht, muss sich in einer McDonald’s-Filiale zeigen.“ Die Fastfood-Kette durfte sich über die Reihe „Burger-Dialog“ freuen, bei der sich Politiker wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr, CDU-Mann Philipp Amthor oder Jamila Schäfer von den Grünen in ihren Schnellrestaurants „den Fragen der Gen Z“ stellten. Vorbild war der US-Wahlkampf, in dem Kamala Harris und Donald Trump an der Fritteuse geglänzt hatten. McDonald’s als kleinster kulinarischer Nenner der westlichen Kultur. Ein Erfolg war das Burger-Bild für Friedrich Merz trotzdem nicht. Vielmehr zeigte es, was der CDU-Chef noch von Markus Söder lernen kann. Bayerns Ministerpräsident („Ich liebe McDonald’s!“) hatte kurz zuvor ein Video gepostet, auf dem er detailliert erklärt, wie er am liebsten einen Big Mac isst, volksnah aufgenommen im ICE. Dafür regnete es Likes, für den Merz-Burger gab es dagegen Häme sowie Kritik von Foodwatch. Der Unterschied? Glaubwürdigkeit.

Beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau war Emmanuel Macron überrascht, dass die Küche die Desserts so wunderbar hinbekam wie sein Leibpatissier.

Der CSU-Chef hat in den vergangenen Jahren auf Social Media derart beharrlich Fotos von Hausmannskost im Close-up rausgeblasen, dass der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung anmerkte: „Wenn Söder über Nacht jede Regierungstätigkeit einstellen würde und bloß noch bei Instagram Fotos von Schaschlik und Spargel (‚Bin großer Fan!‘) posten – die Deutschen würden denken, alles sei normal.“ Der bayerische Ministerpräsident hat eben früh verstanden, dass die Stammtischhoheit heute im Netz erobert wird. Um im Gespräch zu bleiben, mäkelt er schon mal am Lufthansa-Essen herum oder verlost Schokoeier mit dem eigenen Konterfei auf Instagram. Der Hohn aus dem Feuilleton über das bizarre Foodblogger-Theater macht das Ganze nur erfolgreicher. Und Söder kennt selbstverständlich die zwei Todsünden auf den sozia- len Netzwerken: Unnahbarkeit und Langeweile. Bei- des kann man ihm nicht vorwerfen, und Follower-Zahlen (700 000 bei Instagram) wie Wahlergebnisse geben ihm offenbar recht. Friedrich Merz dagegen sollte auch als Bundeskanzler eines bewusst sein: Die Formel „Du bist, was du isst“ funktioniert in der Politik nur dann, wenn du weißt, wer du bist. Wer hingegen nur isst, um zu sein, wer er nicht ist, kriegt Ärger. Hätte der CDU-Chef sich doch nur das Fast-Food-Debakel des früheren britischen Premiers David Cameron in Erinnerung gerufen. Als der beim Hotdog öffentlich zu Messer und Gabel griff, brüllte halb England vor Lachen.

Natürlich wissen auch Politiker, dass man den Wählern nicht näherkommt, nur weil man sich in eine Fußgängerzone stellt und eine Bratwurstsemmel isst. Trotzdem gilt so etwas als die ungefährlichste Option, Nähe zu simulieren. Rollmops, Thüringer und Leberkäs als unerschütterliches Bekenntnis zur Region und damit hoffentlich ein Image-Booster.

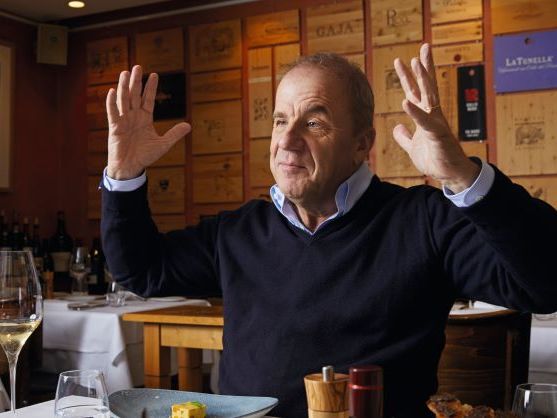

Jenseits des Wahlkampfs gönnt man sich was

Im Wahlkampf mag es brav, im Stress des Tagesgeschäfts vor allem ungesund zugehen, wie CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär im Interview mit der Welt am Sonntag stöhnte: „...Sandwich, Würstchen, Tramezzino auf die Hand, wenig Frisches. Man isst ständig irgendetwas – im Laufen, Stehen, beim Arbeiten, Fahren.“ Doch bedeutet das nicht, dass gutes Essen im politischen Berlin nicht geschätzt wird. Selbst bei Parteiveranstaltungen ist das kulinarische Niveau oft beachtlich, wie etwa die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) in ihrer Kolumne „So isst Politik“ wöchentlich dokumentiert. Da gibt es Kalbsbäckchen bei der SPD, Vitello tonnato und Burrata mit Himbeer-Vinaigrette bei der FDP oder Trendmais der Berliner Popcorn-Bäckerei Knalle bei den Grünen (Geschmacksrichtung Earl Grey, Limette, Tonkabohne). Auch gilt es längst als normal, dass Politiker Lieblingsrestaurants haben und auch mal einen Fine-Dining-Ausflug machen. Als Olaf Scholz kürzlich das „Bianc“ in Hamburg besuchte oder, gemeinsam mit SPD-Chefin Saskia Esken, im „Gourmetrestaurant Schlossberg“ in Baiersbronn aß, war das kein Thema. „Olaf Scholz legt enormen Wert auf gutes Essen“, sagt Hotelier Dietmar Müller-Elmau. „Nur verkünstelt darf es nicht sein, Essen muss Sinn machen“, das gelte für viele Politiker. Als Gastgeber bei G7-Gipfeln und Kreuzberger Szene-Gastronom kennt Müller-Elmau sich mit den unterschiedlichsten kulinarischen Vor- lieben aus. Wenn es einmal eine Geringschätzung für gutes Essen in Deutschland gegeben habe, dann sei die vorbei, sagt er. „Ohne gutes Essen kann man alles andere vergessen.“

Folgerichtig sei die kulinarische Planung zentral für das Gelingen eines Polit-Gipfels. In den Schilderungen des Hoteliers klingen die Treffen in Elmau fast schon nach Küchenparty: Da bestellte Joe Biden vorab sein Lieblingsgericht (Brathuhn mit Pommes), Barack Obama ließ sich zur Übertragung von NBA-Spielen gern mitten in der Nacht Guacamole aufs Zimmer kommen, und Angela Merkel eilte in die Küche, um das Rezept für die gute Tom-Kha-Gai-Suppe zu er- fragen. Da war Mario Draghi, der sich bei den Köchen für die beste Pasta seines Lebens bedankte. Oder Emmanuel Macron, der sich überrascht zeigte, dass er seinen Leibpatissier in Bayern gar nicht brauchte, weil die Küche die Desserts wunderbar allein hinbekam.

In Frankreich findet man es trotz mancher Vorbehalte gegen Emmanuel Macron übrigens kein bisschen seltsam, dass der Staatspräsident mit eigenem Patissier reist. Der Stellenwert, den alles Kulinarische in der französischen Politik genießt, sucht weltweit seinesgleichen. Als Macrons Präsidentenbüro im September 2023 sagenhafte 475 000 Euro in ein Abendessen für König Charles III. investierte, fiel die Kritik der Rechnungsprüfer vergleichsweise milde aus.

Weinfreund Konrad Adenauer hatte das richtige Gespür

Doch es gibt auch viele Hinweise darauf, dass der Aufwand, den man in Berlin für Essensgäste betreibt, größer ist, als es das Vorurteil glauben machen will. Und dass man mit vermeintlichem Geiz nicht ungeschoren davonkommt. So wurde beim Staatsbankett für Elisabeth II. im Jahr 2015 die Weinauswahl als zu banal kritisiert. „Wenn Sie schlechten Wein ausschenken, ist das der Laune bei Tisch sicher nicht zuträglich. (...) Und selbst ein Anti-Alkoholiker wird es als wert- schätzend empfinden, wenn man ihm zu Ehren hochklassig einschenkt“, sagte dazu Knut Bergmann vom Institut der deutschen Wirtschaft im Gespräch mit der FAS. Der Politikwissenschaftler und frühere Reden- schreiber von Horst Köhler hat eine Kulturgeschichte der Bundesrepublik verfasst – anhand der Weine, die bei Staatsbanketten ausgeschenkt wurden. Zwar sei Bescheidenheit eine gewünschte Konstante gewesen, urteilt Bergmann, hochklassig ausgeschenkt wurde aber trotzdem. Es kommt also am Ende in der Politik nicht nur darauf an, was man isst oder trinkt, sondern wie, wo, wann und warum man etwas isst oder trinkt. Und dabei authentisch zu sein, hilft offenbar enorm. Die besten Beispiele dafür sind Joschka Fischer und Oskar Lafontaine, der sogar einmal den Titel des Feinschme-ckers zierte. Bei beiden hat man nicht gehört, dass ihnen ihr Ruf als Gourmand geschadet hätte.

Vielleicht kann man sich auch an Konrad Adenauer orientieren, der ein großer Weinliebhaber war, aber auch über großes Gespür für Angemessenheit und kulinarisches Timing verfügte. Im Ersten Weltkrieg, als stellvertretender Bürgermeister von Köln, entwickelte er mit Trockenmais gestrecktes Schrotbrot und die erste Wurst mit Soja-Beimischung, um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Später galt er als Meister der „Weindiplomatie“, wusste, wie man sich eine Verhandlungsrunde mit der Wahl der richtigen Flaschen gewogen macht. Den Snob gab er höchs-tens, um eine maliziöse Pointe zu landen. Seinem letzten offiziellen Gast, dem belgischen Premierminister, schlug Adenauer vor, gemeinsam die letzten acht Flaschen Trockenbeerenauslesen aus dem Keller des Kanzleramts zu leeren, um sie vor seinem Nachfolger zu retten. „Für den Herrn Erhard – der versteht ja nichts von Wein – sind die zu schade.“