Frank Schätzing: Wein verbindet die Menschen!

Frank Schätzing, Sie sind unser Weinmensch des Jahres.

Das freut mich. Dabei begann meine alkoholische Karriere ganz anders.

Und zwar wie?

Sehr klassisch: mit dem Auslecken von Eierlikörgläsern. Unterstützt von meiner Oma, die sagte: „Dat darf dä Jung, dat es jo keene Alkohol.“ Meine Eltern sahen das anders. Die fanden, mit zwölf sollte man die Finger von allem Prozentigen lassen.

Kein ganz absurder Gedanke.

Zweifellos. Auslecken war gestrichen. Sechzehnjährig fand ich dann zum Kölsch, unserer Kölner Muttermilch. Was in gewisser Weise eine familiäre Lücke schloss.

Welche?

Mit acht, neun Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, jemals Bier zu mögen. Ich hatte mal dran genippt und fand es widerlich. Ebenso wie Camembert. Aber ich beneidete meinen Vater darum, beides zu mögen.

Warum?

Weil er ein Genussmensch war. Bis heute sehe ich ihn das Glas ansetzen an seinen großen Mund, die Augen schließen, den Schaum auf seinen Lippen perlen, ihn einen ersten großen Schluck nehmen – und seine ganze Mimik veränderte sich. Jeder einzelne Gesichtsmuskel drückte nun allerhöchstes Glück aus. Als Nächstes schob er sich ein Schwarzbrot mit Camembert rein, und das Gleiche geschah wieder. Ich hätte diese Momente so gern geteilt, aber es dauerte noch ein paar Jahre.

Bis zum Kölsch.

Richtig. Gefolgt von einer Asti-spumante-Phase, partybedingt. Die hatte jeder. Süße Plörre mit Kopfschmerzgarantie. Und keine Feier ohne Bols! Bunt wie ein Grateful-Dead-Cover, klebrig, lecker.

Und wie kam der Wein ins Spiel?

Beziehungsbedingt. Mit Mitte zwanzig hatte ich eine sechs Jahre ältere Freundin, die mit dem Chefeinkäufer der Metro liiert gewesen war. In so ziemlich allem erfahrener als ich, kulinarisch per se, und dabei rigoros: „Wenn du mit mir zusammenbleiben willst, sind halbtrockene Weine Geschichte.“ Im Folgenden druckbetankte sie mich mit dem guten Stoff: Grauburgunder, Sauvignon, Chablis …

Und?

Ich sprang drauf an! Nach wenigen Wochen war mir schleierhaft, was ich je an süßem Bocksbeutel gefunden hatte. Solcherart ermutigt, arbeiteten wir uns zu Rotweinen vor. Sie versuchte es mit Franzosen, aber Bordeaux war nicht so meins. Italien umso mehr! Wenn du einmal bei den Supertoskanern landest, bist du versaut für alle Zeiten.

Sie haben mal gesagt: „Mein Kopf fühlt sich dort am wohlsten, wo er noch nie war.“ Gilt das auch für Wein?

Absolut. Leider ist mein Kopf nicht gut darin, Namen zu behalten.

Was kann Wein, das andere Getränke nicht können?

Die profane Antwort wäre: Er ist nach Champagner die kultivierteste Art, sich zu betrinken. Tatsächlich trägt Wein dich durch den ganzen Abend, durch die Nacht, ohne dass du schwächelst. Bier ist der Qualität der Gespräche schnell abträglich, Wein nicht. Wein verbindet Genießer. Keine Speise, die er nicht stilvoll begleitet. Kölsch leistet das nur bedingt. Und: Wein ist extrem anpassungsfähig!

Wie das?

Ein und derselbe Wein kann bei verschiedenen Gerichten unterschiedlichste Persönlichkeiten entfalten. Dass die Gläser eine Rolle spielen, hielt ich früher für Kokolores, in Schottland und Irland habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Single Malt Whisky, meine gälische Leidenschaft, lebt erst auf im richtigen Glas.

Man merkt Ihnen eine gewisse Weltgewandtheit an. Beim Whisky wie beim Wein.

Ach, ich bin ’ne kölsche Jung, bodenständig aufgewachsen und es geblieben. Alles, was beim Wein nachweislich Sinn ergibt, mache ich mit. Alles, was Prahlerei ist, unterlasse ich. Ich bin zum Beispiel kein Schlürfer.

Dafür ein Schwenker?

Schon eher. Aber dieses ganze Getue, endlos kreisen lassen, schnüffeln, schmatzen, absetzen, einander im Hervorstöhnen sublimster Eindrücke übertreffen – Zeitverschwendung. Während die noch schnüffeln und fantasieren, habe ich das erste Glas bereits genossen und weit interessantere Gespräche geführt. Wein ist ein Begleiter. Durchaus schätzenswert! Wird er zum Hauptakteur, ist das nicht mein Tisch.

Dann kommen wir doch mal zu dem, was er begleitet. Und das bedeutet: Wir müssen über den „köstlichen Haufen“ sprechen, Herr Schätzing.

Ha! Sehr gern.

Der besteht aus Banane, Kochschinken und einem Batzen Scheiben-Schmelzkäse, im Ofen überbacken. Es ist das Lieblingsgericht Ihrer Kindheit. Wie kam es dazu?

Das war so eine richtige Oma-Sache. Und ich hatte wirklich eine Bilderbuch-Oma! Mary kannte die Vorlieben eines Sechsjährigen sehr genau: schauerlich süß oder haarsträubend salzig.

Betonung auf „oder“.

Nein, gern zusammen! Kinder meiner Generation liebten beispielsweise besagten Schmelzkäse. Jene Sorte, die weniger mit Käse zu tun hatte als mit Weichplastik. Ich hatte mal einen Toast Hawaii gegessen, der war meiner Mutter super gelungen. Oma kannte so was nicht, also beschrieb ich ihr die Sache. Bloß konnte ich mich nicht mehr an die Ananas erinnern, lediglich dass Obst im Spiel war. Mary fand schließlich eine Banane, ein etwas überreifes Exemplar. Kurzerhand wickelte sie es in Kochschinken, bestrich drei Lagen Scheibenschmelzkäse mit dick Senf …

Senf? Jetzt wird’s abenteuerlich.

… hüllte die Bananenschinkenbombe in den Käse und schob das Ding in den Ofen. Ich liebte es! Umami! Nach dem ersten Bissen taufte ich es „Köstlicher Haufen“.

Ihre Oma Mary hatte ohnehin eine entscheidende Bedeutung für die Prägung Ihrer Geschmacksnerven.

Sie war eine fantastische Köchin. Eine Hohepriesterin klassischer Hausmannskost: Braten, Frikadellen, Saucen. Sogar ihr in Mehlschwitze und Sahne ersticktes Gemüse war perfekt.

Haben Sie noch diese Vorliebe für einfache Gerichte?

Ich liebe Suppen und Eintöpfe. Fast hätte ich dafür ein Restaurant eröffnet.

Eine Suppenküche?

Genau. In den Achtzigern wurde ich mit Köstlichkeiten wie Mulligatawny vertraut. Mir schwebte ein Suppenparadies vor, von hochexotisch bis zum Erbseneintopf.

Woran ist es gescheitert?

An einem Freund aus der Spitzengastronomie, der mir erklärte, wie hart es ist, ein Restaurant zu führen. Der spuckte mir gewissermaßen in die Suppe. Ich bin ihm ewig dankbar.

Was darf ein Restaurant für Sie nicht sein?

Angestrengt. Wenn die Küche prätentiös ist und ich nach fünf Minuten nicht mehr weiß, was ich gegessen habe vor lauter Kleinteiligkeit. Die beste Küche ist im Grunde einfach. Ein Gericht braucht ein Zentrum.

Und wohin kehren Sie immer wieder zurück?

Ich mag verräucherte schottische Pubs ebenso wie coole, gestylte Londoner Szenelokale – Hauptsache, es geht locker zu. Restaurants sind unsere ausgelagerten Wohnzimmer. Und weil es zu Hause nun mal am schönsten ist – warum sollte ich irgendwo hingehen, wo es nicht auch am schönsten ist?

Wenn Sie schon von Ihrem Zuhause sprechen: Was gibt es zu essen, wenn Sie Leute einladen?

Nur Leckerlis. So lala ist verboten.

Warum lädt man Menschen ein?

Um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Seit wir aufrecht gehen, gehören Essen und Trinken dazu. Ich finde es nur selbstverständlich, meinen Gästen nicht weniger Sorgfalt angedeihen zu lassen als mir und meiner Frau.

Was ist das Wichtigste, wenn Schätzing einlädt?

Vertrautheit. Man darf über alles sprechen. Unterschiedliche Meinungen werden ausgehalten, weil das Grundvertrauen da ist. Egal worüber man streitet, am Ende wird sich in den Arm genommen und gefreut, dass man ein paar Stunden zusammen verbracht hat.

Und was gibt es zu essen?

Je nach Tagesform stelle ich mich entweder zwei Tage in die Küche, dann gibt es ein Fünf- bis Sechs-Gänge-Menü, als Opener vielleicht Räucheraal-Tartelette mit zweierlei Wurzelgemüsepüree und konfiertem Apfel. Oder ich stelle einen Topf Kalbsbolognese auf den Tisch. Grundsätzlich werden Gäste von mir mit Risotto bedroht. Und noch etwas ist Gesetz.

Was?

Dass die Gäste nicht den Koch zu feiern haben, sondern der Koch feiert die Gäste.

Was bestenfalls dazu führt, dass die Gäste dann doch den Koch feiern. Apropos feiern: Sie sind seit „Der Schwarm“ ein gefeierter Autor, Ihr neues Buch „Spaceboy“ ist gerade erschienen. Gibt es für Sie Gemeinsamkeiten zwischen dem Schreiben und dem Kochen?

Klar. In beiden Fällen bereitet man etwas zu, wovon man hofft, dass es anderen schmeckt, ohne – wichtigste Regel! – sich ihrem Geschmack anzudienen. Auch Autoren kochen mit Wasser und bekannten Zutaten, aber das Ergebnis sollte überraschen.

Um ein besonderes Geschmackserlebnis zu produzieren.

Oder Leseerlebnis. Man muss Klischees aufbrechen, beim Kochen wie beim Schreiben. Der Unterschied: Schreiben ist Kopfsache, eine hochintellektuelle Angelegenheit, Kochen – wie übrigens auch Musikmachen – pure Emotion. Dazu braucht es keine Worte. Wenn ich eine Karotte in drei mal drei Millimeter große Würfel schneide, ganz kontemplativ, bin ich sprachlos glücklich.

„Spaceboy“ handelt von David Bowie und davon, wie nah Sie sich ihm schon als Jugendlicher gefühlt haben.

Er war mein Retter. Er hat mich ermutigt, mich auszuprobieren.

Was hat der Thin White Duke eigentlich so gegessen?

1975, während der Aufnahmen von „Station to Station“, übrigens ein fantastisches Album, hat er sich monatelang von Milch, roter Paprika, Koks und Amphetaminen ernährt. Ausschließlich!

Seltsam. Warum?

Weil er der Meinung war, dass es das Einzige ist, was der Körper braucht. Allerdings hat er zu jener Zeit auch geschworen, nachts fielen vor seinem Haus Leichen vom Himmel, Hexen würden sein Sperma stehlen und die Rolling Stones ihm telepathische Nachrichten schicken.

Krass. Klingt ungesund.

Allerdings. Er wog damals 45 Kilo. Ausgerechnet in Berlin ist er dann von den Drogen losgekommen. Sein neues Leben als Feinschmecker begann in der „Paris Bar“ in Charlottenburg, mit Zwiebelsuppe und dem berühmten Steak frites. Danach wurde er zum kulinarischen Weltbürger, der alles aß, was man ihm vorsetzte. Bowie hatte keinen inneren Türsteher, bei nichts.

Sie etwa?

Nein. Ich war immer hemmungslos neugierig und experimentierfreudig. Man sollte alles ausprobieren. Wer nicht ins Risiko geht, kann nix erleben.

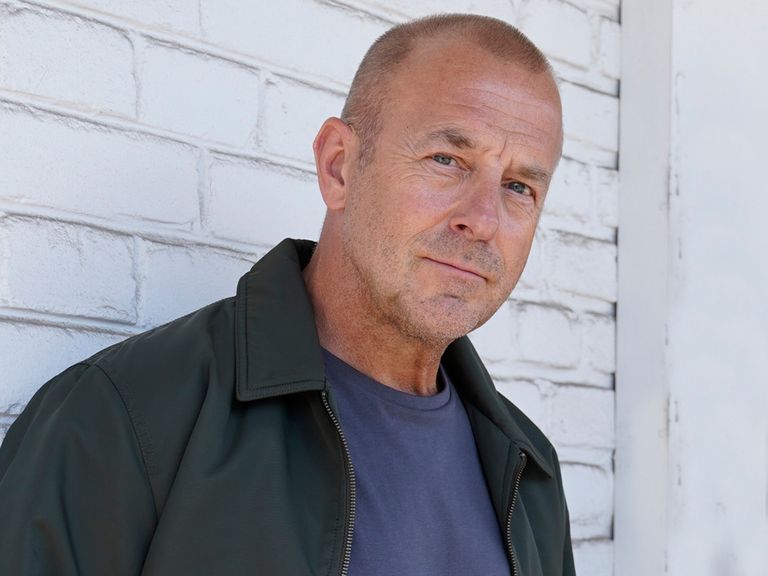

Über Frank Schätzing

Geboren 1957, ist er Kölner von Geburt und im Herzen. Und beruflich ein bunter Hund: Nach dem Studium der Kommuni kationswissenschaften wurde er Creative Director und gründete eine Werbeagentur. In den 1990ern stellte er das regelmäßige Schlafen ein und begann, nebenbei Romane zu schreiben, etwa 1995 den historischen Krimi „Tod und Teufel“. Zum literarischen Weltstar wurde Schätzing 2004 mit der Öko-Dystopie „Der Schwarm“, seitdem arbeitet er sich, oft in Thrillern, an aktuellen Themen wie dem Klimawandel ab. Er lebt mit seiner Frau Sabina in Köln.